Центральный Комитет Коммунистической партии Республики Южная - ГА Осетия сердечно поздравляет Вас с праздником – Днем Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией.

Этот праздник особенный для всех нас. Величие Победы и горечь утрат в этой войне коснулись почти каждой семьи в Южной Осетии.

В годы тяжелых испытаний все люди доброй воли в едином порыве встали на борьбу с фашизмом. Одна на всех беда сплотила все народы бывшего Советского Союза, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв независимость единой для всех Родины - Союза Советских Социалистических Республик. Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну – вне времени! В этот знаменательный День желаем Вам всем крепкого здоровья, благополучия каждой семье и мирного неба над головой. Да будет мир во всем мире!

Этот праздник особенный для всех нас. Величие Победы и горечь утрат в этой войне коснулись почти каждой семьи в Южной Осетии.

В годы тяжелых испытаний все люди доброй воли в едином порыве встали на борьбу с фашизмом. Одна на всех беда сплотила все народы бывшего Советского Союза, пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне Великую Победу, отстояв независимость единой для всех Родины - Союза Советских Социалистических Республик. Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну – вне времени! В этот знаменательный День желаем Вам всем крепкого здоровья, благополучия каждой семье и мирного неба над головой. Да будет мир во всем мире!

Центральный Комитет Коммунистической партии Республики Южная Осетия-ГА

С праздником – Днем Великой Победы!

Дорогие сограждане, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

История человечества знает немало выдающихся теоретиков и практиков, политических и государственных деятелей, которые оставили глубочайший след в развитии мировой цивилизации. Среди этих людей особо следует выделить В.И.Ленина, гениального мыслителя, теоретика марксизма-ленинизма, организатора и вождя международного коммунистического движения, основателя Советского государства. Приходится повторять эту аксиому, так как и в настоящее время не перевелись люди, которые своими псевдонаучными трудами стремятся оболгать этого великого человека. Как в известной поговорке: «Мертвого льва может пнуть даже осел». Но над этими карликами мысли Ленин возвышается колоссом, и карлики спешат отметиться хотя бы моськами и даже не ослами, чтобы обратить на себя внимание хозяев, в лице толстосумов, воров в законе и негодяев, наживавшихся на крови трудящихся масс,

К сожалению, этой твердости и решительности не оказалось у последних советских руководителей, которые преступно сдали народную власть. Следует признать, что доля вины ложится на рядовых коммунистов, которые с самого начала так называемой «перестройки» не сумели разглядеть заразы предательства внутри Коммунистической партии в лице горбачевых, яковлевых, шеварднадзе, ельциных, гайдаров и многих других. Но история – великая наука, которая учит не только прошлому, но и настоящему. Как говорилось не раз, народы хотя бы частично вознаграждаются за великие испытания теми великими уроками, которые из них извлекают.

К 150-летию со дня рождения В.И.Ленина

ЧЕЛОВЕК – ЭПОХА, НАВСЕГДА С НАМИ

Произведения Ленина, а их невозможно перечислить в этой маленькой статье, являются огромным вкладом в философию, экономику, политику и в мировую культуру. Бесценна и его выдающаяся практическая деятельность во имя утверждения справедливого общества на земле. Ленин был основателем великого Советского многонационального государства, которое было уничтожено врагами простого народа. И причиной этого прискорбного акта по развалу Советского Союза является не утопизм учения Ленина, как утверждают противники марксизма, а преступная халатность его горе-последователей, которые по воле случая оказались в середине 80-х годов прошлого века во главе созданного ими государства.

Великой Октябрь, детище Ленина, являлся революцией, которая впервые в истории человечества дала народу власть, богатства, доступ к ценностям мировой культуры. Эти завоевания следовало защищать от врагов – богатых, сильных и коварных. Как отмечал Маркс: «Революция не должна уподобляться сопротивлению теленка, которого мясник тащит на убой». Вся деятельность Ленина на посту главы Советского правительства – тому яркое подтверждение. И «красный террор» и политика «военного коммунизма» - эта конкретная ленинская политика по спасению народной революции, другого не было дано. Это ясно понимали его верные ученики и соратники во главе со Сталиным, который своей железной волей, твердой и даже порой жестокой политикой искоренял в Советской стране «пятую колонну» международного империализма.

Великой Октябрь, детище Ленина, являлся революцией, которая впервые в истории человечества дала народу власть, богатства, доступ к ценностям мировой культуры. Эти завоевания следовало защищать от врагов – богатых, сильных и коварных. Как отмечал Маркс: «Революция не должна уподобляться сопротивлению теленка, которого мясник тащит на убой». Вся деятельность Ленина на посту главы Советского правительства – тому яркое подтверждение. И «красный террор» и политика «военного коммунизма» - эта конкретная ленинская политика по спасению народной революции, другого не было дано. Это ясно понимали его верные ученики и соратники во главе со Сталиным, который своей железной волей, твердой и даже порой жестокой политикой искоренял в Советской стране «пятую колонну» международного империализма.

В прошлом году вышла книга «Осетины на службе третьего рейха. Факты массового сотрудничества осетин с фашистами в годы Велико Отечественной войны». Цель этой провокации – дискредитация осетинского народа накануне 75-летия Великой Победы над фашистской Германией. Фальсификация пропитана ненавистью к осетинскому этносу, автор мало чем отличается от тех нелюдей , которые в недавние времена уничтожали мирное население Северной и Южной Осетии в разгар националистической вакханалии постсоветского периода.

В книге без всякого основания пытаются оспорить заслуги осетинских героев, голословно утверждая, что они в массе своей не заслужили это высокое звание и получили их за незначительные случаи.

В упомянутом сфабрикованном издании утверждается, что ни один осетин не получил звание Героя Советского Союза в первые годы Великой Отечественной войны, а большая их часть стала ими в 1944-1945 годах, когда советские войска наступали по всем фронтам, имели преимущество перед немцами в танках, артиллерии, авиации, живой силе и был открыт второй фронт на западе. Здесь не будем касаться национальной принадлежности автора, читатель сам может догадаться, представителем какого народа он является. Отметим лишь то, что в тяжелейший начальный период войны, когда стояла дилемма – быть или не быть Советскому государству, вопросы награждения боевыми наградами оказались почти забытыми. Присвоение Героя Советского Союза было возобновлено зимой 1942года, после изгнания оккупантов за пределы Московской области.

В книге без всякого основания пытаются оспорить заслуги осетинских героев, голословно утверждая, что они в массе своей не заслужили это высокое звание и получили их за незначительные случаи.

В упомянутом сфабрикованном издании утверждается, что ни один осетин не получил звание Героя Советского Союза в первые годы Великой Отечественной войны, а большая их часть стала ими в 1944-1945 годах, когда советские войска наступали по всем фронтам, имели преимущество перед немцами в танках, артиллерии, авиации, живой силе и был открыт второй фронт на западе. Здесь не будем касаться национальной принадлежности автора, читатель сам может догадаться, представителем какого народа он является. Отметим лишь то, что в тяжелейший начальный период войны, когда стояла дилемма – быть или не быть Советскому государству, вопросы награждения боевыми наградами оказались почти забытыми. Присвоение Героя Советского Союза было возобновлено зимой 1942года, после изгнания оккупантов за пределы Московской области.

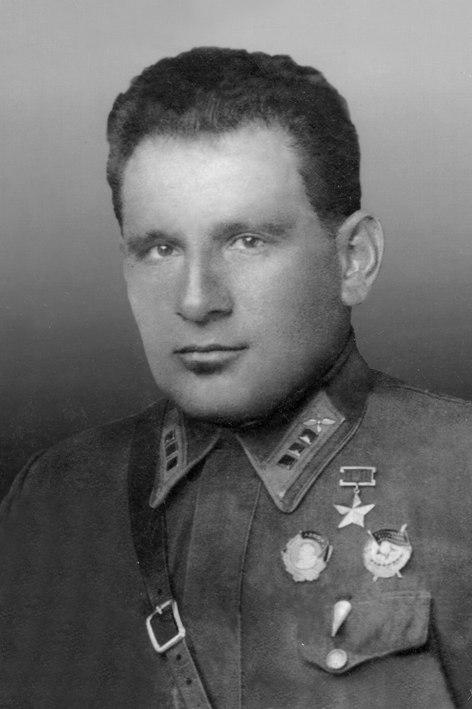

Гордостью Осетии по праву считается гвардии подполковник, доблестный

летчик-истребитель С. К. Коблов. Он еще до начала Великой Отечественной войны, работая начальником Сталинирского аэроклуба, подготовил десятки пилотов, которые героически защищали свое отечество. Сергей Коблов ушел добровольцем в Красную Армию, сражался на Южном фронте, защищал родной Кавказ, бил врага под Курском и Орлом, на Смоленщине, Украине, Белоруссии, Прибалтике. За год участия в воздушных боях он проявил себя бесстрашным летчиком, неоднократно прикрывал военные и промышленные объекты, сопровождал штурмовиков, бомбардировщиков, летал на перехват самолетов противника и сбивал. Коблов вошел в командный состав полковой истребительской авиации и был представлен на присвоение звания Героя Советского Союза. Этого высокого статуса с вручением «Ордена Ленина» и медали «Золотая Звезда» он удостоился 14 февраля 1943 года.

летчик-истребитель С. К. Коблов. Он еще до начала Великой Отечественной войны, работая начальником Сталинирского аэроклуба, подготовил десятки пилотов, которые героически защищали свое отечество. Сергей Коблов ушел добровольцем в Красную Армию, сражался на Южном фронте, защищал родной Кавказ, бил врага под Курском и Орлом, на Смоленщине, Украине, Белоруссии, Прибалтике. За год участия в воздушных боях он проявил себя бесстрашным летчиком, неоднократно прикрывал военные и промышленные объекты, сопровождал штурмовиков, бомбардировщиков, летал на перехват самолетов противника и сбивал. Коблов вошел в командный состав полковой истребительской авиации и был представлен на присвоение звания Героя Советского Союза. Этого высокого статуса с вручением «Ордена Ленина» и медали «Золотая Звезда» он удостоился 14 февраля 1943 года.

К 75-летию Великой Победы

Герои Советского Союза из Южной Осетии

А. Е. Остаев в звании старшего лейтенанта являлся командиром авиационного звена бомбардировщиков Ленинградского военного округа. Он принимал непосредственное участие в боях с японскими милитаристами у озера Хасан на Дальнем Востоке, а когда началась советско-финская война, наносил разящие удары по оборонительным позициям и тыловым объектам врага. За проявленное мужество и стойкость в боях Остаев был награжден двумя орденами Красного Знамени, а 21 марта 1940 года первому из осетин ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. С первых же дней Великой Отечественной войны славный летчик отважно включался

боевые действия против немецко-фашистских захватчиков и непременно выходил победителем в ожесточенных сражениях. Он героически защищал Москву, днем и ночью нанося сокрушительные бомбовые удары по наземным войскам, танковым частям, аэродромам, пунктам управления и коммуникациям противника. 7 января 1942 года в ранге командира авиаполка, при выполнении очередного боевого задания, самолет майора Алексея Остаева получил серьезное повреждение, дотянув до аэродрома, машина упала на землю и разбилась. Славный сын осетинского народа погиб, не выполнив обещания вернуться с войны дважды Героем Советского Союза.

боевые действия против немецко-фашистских захватчиков и непременно выходил победителем в ожесточенных сражениях. Он героически защищал Москву, днем и ночью нанося сокрушительные бомбовые удары по наземным войскам, танковым частям, аэродромам, пунктам управления и коммуникациям противника. 7 января 1942 года в ранге командира авиаполка, при выполнении очередного боевого задания, самолет майора Алексея Остаева получил серьезное повреждение, дотянув до аэродрома, машина упала на землю и разбилась. Славный сын осетинского народа погиб, не выполнив обещания вернуться с войны дважды Героем Советского Союза.

Беспримерное мужество и отвагу в годы Великой Отечественной войны проявил легендарный Герой Советского Союза, славный сын осетинского народа,

летчик-штурмовик В. С. Чочиев. Он решительно громил смертельного врага. Причиняя ему значительный ущерб в живой силе и технике. Когда самолет Чочиева появлялся над позициями противника, немцев охватывала паника, в радиоэфире звучал тревожный голос диктора, предупреждавший о надвигающей опасности. Только на Северо-Кавказском и Южном фронтах бесстрашный пилот 88 боевых вылетов, при этом сам лично уничтожил 31 танк, 65 автомашин, 1 паровоз, 12 железнодорожных вагонов с военным грузом, 2 автоцистерны с горючим материалом, несколько батарей полевой и зенитной артиллерии, до 350 фашистских солдат и офицеров. 1 ноября 1943 года Василию Чочиеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

летчик-штурмовик В. С. Чочиев. Он решительно громил смертельного врага. Причиняя ему значительный ущерб в живой силе и технике. Когда самолет Чочиева появлялся над позициями противника, немцев охватывала паника, в радиоэфире звучал тревожный голос диктора, предупреждавший о надвигающей опасности. Только на Северо-Кавказском и Южном фронтах бесстрашный пилот 88 боевых вылетов, при этом сам лично уничтожил 31 танк, 65 автомашин, 1 паровоз, 12 железнодорожных вагонов с военным грузом, 2 автоцистерны с горючим материалом, несколько батарей полевой и зенитной артиллерии, до 350 фашистских солдат и офицеров. 1 ноября 1943 года Василию Чочиеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

В смертельных схватках Великой Отечественной войны удивительные образцы боевого мастерства показал доблестный морской офицер, капитан 3-го ранга К. Г. Кочиев. К середине мая 1944 года он имел 250 успешных боевых выходов в море, ими были уничтожены за это время одна подводная лодка, три транспорта, торпедный катер, десять самоходных барж, два БДБ, один самолет, много береговых огневых точек, установлено десятки мин в водах противника, высажено на занятых врагом территорий несколько сотен десантников, спасены десятки советских воинов, оказавшихся после бомбежек немецких самолетов в открытом море. За исключительную храбрость и отвагу 16 мая того же года Кочиеву Константину Георгиевичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Он относился к плеяде тех командиров частей Красной Армии, военное мастерство и боевой опыт которых распространялся по всему Черноморскому флоту.

Отважный патриот социалистического отечества Г. Г. Сабанов, оставив родных, в начале Великой Отечественной войны отправился громить врага. На его счету были десятки уничтоженных фашистских солдат, много раз был ранен, но всегда возвращался в строй и еще с большей энергией громил ненавистного врага. Сабанов особенно прославился в боях за Днепр, проявив образцы мужества и отваги. Во время дерзких вылазок в тыл противника, он регулярно доставал важные сведения о местоположении и количестве гитлеровских войск, размещении пунктов управления, огневых точек артиллерии, минометов, пулеметов неприятеля. В составе взвода советских разведчиков Григорий Сабанов переправился через могучую реку и подразделение отвоевал плацдарм, расширяя его. Одиннадцать раз противник переходил в контратаки, но доблестные красноармейцы удержали занятый рубеж, обеспечив успешную переправу живой силы и боевой техники дивизии. За годы войны Герой Советского Союза Григорий Герасимович Сабанов был награжден орденами Ленина, Красной Звезды, многими медалями.

С. Д. Козонов до Великой Отечественной войны являлся сугубо мирным человеком и не помышлял о том, что ему когда-либо придется взяться за оружие, но когда разгорелась война, истинный патриот на следующий же день добровольцев вступил в Красную Армию. При обороне Москвы проявил примеры доблести и мужества, в сражениях за столицу Советской страны пулеметным и минометным огнем им были истреблены десятки гитлеровских солдат, его батареей подбита два немецких тяжелых самоходно-артиллерийских установок. Отважно воевал сержант Козонов со своим минометным расчетом на Курской дуге в ходе завершения коренного в Великой Отечественной войне. Затем неувядаемой славой покрыл себя в грандиозной битве за Днепр, во время которой пулеметное отделение под его командой форсировало реку, захватил позиции противника, а затем расширил плацдарм, давая возможность основным силам батальона развить наступление. З0 октября 1943 года Сардион Давидович Козонов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В дальнейших сражениях старший сержант С.Козонов продолжал успешно бороться с немецко-фашистскими захватчиками, несколько раз был ранен в ожесточенных схватках, но всегда возвращался в строй. Принимал активное участие в освобождении Восточной Европы, в разгроме японских милитаристов на Дальнем Востоке. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, многими медалями.

Беззаветно преданным родине человеком был и И. Д. Цховребов – коммунист, наставник молодежи и славный солдат своего отечества. С самого начала Великой Отечественной войны он обращался во все соответствующие инстанции с требованием направить его в действующую армию на борьбу с вероломным врагом. Цховребову отказывали, считая, что его военные знания нужны для подготовки резервов. Только через год с начала войны он добился своего с тремя родными братьями отважно вступил в смертельную схватку против немецко-фашистских захватчиков. Боевые эпизоды его биографии насыщены яркими деяниями, неимоверной отвагой и доблестью.

В ночь на 26 ноября 1943 года Цховребов со своим взводом в числе первых переправился через Днепр, обеспечив успешное форсирование могучей реки другими подразделениями полка. Взвод под его командованием отразил пять контратак противника. В середине декабря, стремясь вернуть любой ценой утраченные позиции, враг перешел в наступление, бросив в бой танки, артиллерию и авиацию. В этом сражении Цховребов был два раза ранен, вторая из них оказалась смертельной. 22 февраля 1944 года Ивану Давидовичу Цховрбову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

В ночь на 26 ноября 1943 года Цховребов со своим взводом в числе первых переправился через Днепр, обеспечив успешное форсирование могучей реки другими подразделениями полка. Взвод под его командованием отразил пять контратак противника. В середине декабря, стремясь вернуть любой ценой утраченные позиции, враг перешел в наступление, бросив в бой танки, артиллерию и авиацию. В этом сражении Цховребов был два раза ранен, вторая из них оказалась смертельной. 22 февраля 1944 года Ивану Давидовичу Цховрбову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Уроженец Южной Осетии Г. И. Беруашвили являлся активным участником советско-финской войны, был ранен, но до победного конца этой кампании мужественно сражался с неуступчивым противником. После демобилизации возвратился к мирному созидательному труду, но с началом Великой Отечественной войны вновь был призван в ряды Красной Армии. Отважно воевал в районе Ростова-на-Дону, за родной Кавказ, в саперных частях принимал деятельное участие в десантных операциях, в одной из которых получил ранение. В этих сражениях Беруашвили был награжден медалью «За боевые заслуги» и стал командиром отделения. Его замечательные военные способности ярко проявились в переломном 1943 году, отважный солдат удостаивается уже ордена «Красная звезда». В битве за Днепр неустрашимый воин со своим подразделением под ураганным огнем противника переправил на правый берег полноводной реки большое количество артиллерийских орудий, минометов, зенитных пулеметов, боеприпасов и живой силы с табельным оружием. Указом от 10 января 1944 года Георгий Иванович Беруашвили получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В середине января того же года в бою с превосходящими силами немецко-фашистских войск он был смертельно ранен осколком разорвавшегося снаряда.

Прославили Родину в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн не только Герои Советского Союза, но и тысячи солдат, офицеров и генералов из Южной Осетии. Они самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками и японскими милитаристами в пехотных, танковых, авиационных, артиллерийских частях, военно-морских силах. И это вполне понятно, ибо в своей многовековой истории южные осетины всегда с достоинством и честью отстаивали отчизну в кровопролитны битвах с превосходящими силами врага. 22тысячи представителей маленького края с оружием в руках бесстрашно противостояли захватчикам на всех фронтах Великой Отечественной войны, что составляло 22 процента от всего населения автономной области. Из них почти 12 тысяч уроженцев региона погибли в этой схватке с неимоверным злом. 13 тысяч сынов и дочерей Южной Осетии удостоены боевых наград Родины.

Геноцид 1920 года имеет давнюю предысторию. Одна из поговорок гласит: «У старых грехов- длинные тени». Хотя во взаимоотношениях осетинского и грузинского народов существует много страниц добрососедского сотрудничества, но в целом они развивались преимущественно в русле противостояния и столкновений. Осетинские земли непрерывно подвергались вооруженным нашествиям со стороны грузинских деспотий, что приводило к опустошению края, но эти «успехи» были временными, агрессоры не имели ни сил, ни средств, чтобы окончательно покорить свободолюбивый народ.

Однако после добровольного вхождения в состав России единой Осетии, а затем грузинских земель, положение меняется. При поддержке царской администрации и регулярных войск Южная Осетия была подвергнута тотальной экспансии, что привело к решительному сопротивлению населения. Борьба достигла такого размаха, что царские власти с поощрения грузинских феодалов несколько раз рассматривали вопрос о депортации осетин со своей исторической родины. Это покровительство имело определенные рамки и Россия по объективным причинам не могла допустить геноцид верного ему народа. Но Февральская революция 1917 года сломала русское многонациональное государство и Грузия получила возможность реализовать свою давнюю цель – уничтожить Южную Осетию.

Однако после добровольного вхождения в состав России единой Осетии, а затем грузинских земель, положение меняется. При поддержке царской администрации и регулярных войск Южная Осетия была подвергнута тотальной экспансии, что привело к решительному сопротивлению населения. Борьба достигла такого размаха, что царские власти с поощрения грузинских феодалов несколько раз рассматривали вопрос о депортации осетин со своей исторической родины. Это покровительство имело определенные рамки и Россия по объективным причинам не могла допустить геноцид верного ему народа. Но Февральская революция 1917 года сломала русское многонациональное государство и Грузия получила возможность реализовать свою давнюю цель – уничтожить Южную Осетию.

Грузинские войска вместе с пограничными отрядами и милицией начали разоружать население и двигаться к перевалам с целью отрезать Южную Осетию от Советской России. Действия карателей вызвали решительное сопротивление крестьян Рукского района, к которым присоединились и трудящиеся других регионов края. В Южной Осетии начинается очередное восстание, красные партизаны арестовали меньшевистского комиссара и всю милицию.

Повстанцы в количестве 300 бойцов перекрыли подступы в Рукский район и на протяжении одного месяца отбивали яростные атаки меньшевистских войск. 6 мая 1920 года в селе Рук состоялось расширенное заседание Юго-Осетинского ревкома с участием представителей Кавказского краевого комитета РКП(б), на котором было принято единогласное решение: «Объявить советскую власть в Рукском ущелье». Надо отметить и то, что при обсуждении этого вопроса некоторые участники заседания выражали сомнения о целесообразности немедленного начала вооруженного восстания. Единогласное решение было принято после того, как прозвучали заверения со стороны членов Кавказского краевого комитета о возможной помощи повстанцам из Грузии и поддержке с Северного Кавказа.

Вероятность поддержки революционного выступления а Южной Осетии к этому времени было действительно не безосновательна. Дело в том, что в конце апреля 1920 года произошла советизация Азербайджана, и командирование Х1 Красной Армии готовилось продолжить наступление против меньшевистской Грузии, при этом рассчитывая на помощь повстанцев края. Однако затем внешнеполитическое положение Советской России значительно осложняется в результате начавшейся войны с буржуазно-помещичьей Польшей и наступлением белогвардейцев генерала Врангеля, что не позволило Красной Армии оказать помощь югоосетинским партизанам. Положение повстанцев Южной Осетии еще более осложнилось в связи с тем, что 7 мая 1920 в Москве меньшевистская Грузия заключила мирный договор и установила дипломатические отношения с Советской Россией, согласно которому обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

В Южную Осетию были направлены новые войска с целью занять перевалы и отсечь мятежный край от Северного Кавказа. Встревоженные сложившейся ситуацией, в конце мая в Северную Осетию прибыли посланцы Юго-Осетинского ревкома с настоятельной просьбой оказать помощь повстанцам. Тогда же во Владикавказ стали поступать тревожные сообщения о том, что меньшевистские каратели готовятся сжечь дома бойцов Юго-Осетинской бригады и расстрелять их семьи, в том числе детей. В войсковом соединении началось брожение, бойцы требовали немедленного выступления на защиту восставших крестьян.

В такой обстановке 28 мая 1920 года во Владикавказе состоялось Вторая конференция Юго-Осетинской организации РКП (б). Руководство партийной организации Южной Осетии посчитало выступление боевой сформированной бригады повстанцев преждевременным. Это решение являлось верным, так как оно учитывало неблагоприятный для красных партизан расклад сил. Было очевидно, что Советская Россия, которая вела кровопролитную войну с белопанской Польшей и белогвардейцами, не могла открыть новый фронт в Закавказье. Однако из Южной Осетии во Владикавказ стали поступать новые сведения о злодеяниях карателей, острой нехватке у повстанцев живой силы, оружия, боеприпасов и продовольствия. Среди бойцов повстанческого движения и эмигрантов все более возрастало недовольство выжидательной тактикой руководства, шли даже разговоры об изменнической политике Окружного комитета.

Вероятность поддержки революционного выступления а Южной Осетии к этому времени было действительно не безосновательна. Дело в том, что в конце апреля 1920 года произошла советизация Азербайджана, и командирование Х1 Красной Армии готовилось продолжить наступление против меньшевистской Грузии, при этом рассчитывая на помощь повстанцев края. Однако затем внешнеполитическое положение Советской России значительно осложняется в результате начавшейся войны с буржуазно-помещичьей Польшей и наступлением белогвардейцев генерала Врангеля, что не позволило Красной Армии оказать помощь югоосетинским партизанам. Положение повстанцев Южной Осетии еще более осложнилось в связи с тем, что 7 мая 1920 в Москве меньшевистская Грузия заключила мирный договор и установила дипломатические отношения с Советской Россией, согласно которому обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

В Южную Осетию были направлены новые войска с целью занять перевалы и отсечь мятежный край от Северного Кавказа. Встревоженные сложившейся ситуацией, в конце мая в Северную Осетию прибыли посланцы Юго-Осетинского ревкома с настоятельной просьбой оказать помощь повстанцам. Тогда же во Владикавказ стали поступать тревожные сообщения о том, что меньшевистские каратели готовятся сжечь дома бойцов Юго-Осетинской бригады и расстрелять их семьи, в том числе детей. В войсковом соединении началось брожение, бойцы требовали немедленного выступления на защиту восставших крестьян.

В такой обстановке 28 мая 1920 года во Владикавказе состоялось Вторая конференция Юго-Осетинской организации РКП (б). Руководство партийной организации Южной Осетии посчитало выступление боевой сформированной бригады повстанцев преждевременным. Это решение являлось верным, так как оно учитывало неблагоприятный для красных партизан расклад сил. Было очевидно, что Советская Россия, которая вела кровопролитную войну с белопанской Польшей и белогвардейцами, не могла открыть новый фронт в Закавказье. Однако из Южной Осетии во Владикавказ стали поступать новые сведения о злодеяниях карателей, острой нехватке у повстанцев живой силы, оружия, боеприпасов и продовольствия. Среди бойцов повстанческого движения и эмигрантов все более возрастало недовольство выжидательной тактикой руководства, шли даже разговоры об изменнической политике Окружного комитета.

И. Сталин еще в начале мая в телефонном разговоре советовал Г.Орджоникидзе убедить повстанцев, а речь шла о восставших осетинах, «не торопиться с выступлениями и сохранить свои силы для ближайшего будущего». Орджоникидзе, как верный исполнитель директив партийной верхушки, доложил: «Ваше приказание будет исполнено с точностью». С целью предотвращения самовольного выдвижения бойцов Юго-Осетинской бригады из Владикавказа на помощь повстанцам, по распоряжению Орджоникидзе у них были отобраны 40 станковых пулеметов. Таким образом, войсковое формирование частично было разоружено.

Из всего вышеизложенного следует вывод о том, что выступление Юго-Осетинской бригады носило стихийный характер и неуправляемые процессы привели к трагической развязке. Очередное наступление грузинских карателей в мае 1920 года, приказ об уничтожении семей и жилища бойцов бригады заставили руководство югоосетинского национально-освободительного движения, самих повстанцев, решиться на отчаянный шаг – самовольно двинуться на защиту своих близких, и их невозможно было остановить.

Летом 1920 года, в силу объективных обстоятельств, меньшевики получили возможность осуществить свою историческую цель – уничтожить свободолюбивых и непокорных осетин. Правительство Грузии, сбросив маску приверженца социалистической демократии и пролетарского интернационализма, решило ликвидировать Южную Осетию как национальную, этнографическую единицу. Военный министр издает обращение к грузинским войскам с призывом: «Не щадить изменников, ядовитых змей с их змеенышами, которые должны быть уничтожены. Этого требует благоденствие грузинского народа и непреклонное решение его правительства – железной метлой очистить и вымести гнезда измены и раскаленным железом удалить с нашего национального тела гнойники и нарывы, которые угрожают всему организму отравлением и гибелью». Это обращение пронизано патологической ненавистью к осетинам, в нем отчетливо звучит к уничтожению целого народа, в том числе детей. Данное обращение является свидетельством того , что последовавший за ним геноцид был санкционирован на высшем государственном уровне. И его осуществлении не заставило себя ждать.

В результате геноцида, осуществленного грузинскими захватчиками, погибло 5279 осетина, среди которых оказалось 1375 женщин, 1844 детей,то есть каждый третий погибший – ребенок. 500человек скончалось от побоев, зафиксированы были случаи сожжения заживо людей, как во врем средневековой инквизиции. Погибло во время изгнания от холода, года и различных болезней 15 тысяч человек. В период этого геноцида была истреблена 21 тысяча невинных людей, то есть почти треть осетинского населения края.

Спасаясь от государственного террора, через перевалы на Северный Кавказ перешло 50 тысяч беженцев. Свыше ста осетинских селений сожжено, в некоторых деревнях вырезано все население, в том числе старики, женщины и дети.

Из всего вышеизложенного следует вывод о том, что выступление Юго-Осетинской бригады носило стихийный характер и неуправляемые процессы привели к трагической развязке. Очередное наступление грузинских карателей в мае 1920 года, приказ об уничтожении семей и жилища бойцов бригады заставили руководство югоосетинского национально-освободительного движения, самих повстанцев, решиться на отчаянный шаг – самовольно двинуться на защиту своих близких, и их невозможно было остановить.

Летом 1920 года, в силу объективных обстоятельств, меньшевики получили возможность осуществить свою историческую цель – уничтожить свободолюбивых и непокорных осетин. Правительство Грузии, сбросив маску приверженца социалистической демократии и пролетарского интернационализма, решило ликвидировать Южную Осетию как национальную, этнографическую единицу. Военный министр издает обращение к грузинским войскам с призывом: «Не щадить изменников, ядовитых змей с их змеенышами, которые должны быть уничтожены. Этого требует благоденствие грузинского народа и непреклонное решение его правительства – железной метлой очистить и вымести гнезда измены и раскаленным железом удалить с нашего национального тела гнойники и нарывы, которые угрожают всему организму отравлением и гибелью». Это обращение пронизано патологической ненавистью к осетинам, в нем отчетливо звучит к уничтожению целого народа, в том числе детей. Данное обращение является свидетельством того , что последовавший за ним геноцид был санкционирован на высшем государственном уровне. И его осуществлении не заставило себя ждать.

В результате геноцида, осуществленного грузинскими захватчиками, погибло 5279 осетина, среди которых оказалось 1375 женщин, 1844 детей,то есть каждый третий погибший – ребенок. 500человек скончалось от побоев, зафиксированы были случаи сожжения заживо людей, как во врем средневековой инквизиции. Погибло во время изгнания от холода, года и различных болезней 15 тысяч человек. В период этого геноцида была истреблена 21 тысяча невинных людей, то есть почти треть осетинского населения края.

Спасаясь от государственного террора, через перевалы на Северный Кавказ перешло 50 тысяч беженцев. Свыше ста осетинских селений сожжено, в некоторых деревнях вырезано все население, в том числе старики, женщины и дети.

Гатикоев Г.Р.

К 100-летию геноцида осетинского народа

Геноцид осетинского народа

В Южной Осетии после февраля существовало фактически двоевластие и с 30 апреля 1920 года окружной комитет РКП(б) приступил к формированию бригады из эмигрантов-южан «для предстоящей революционной борьбы с меньшевиками Грузии и другими контрреволюционерами». В боевое формирование добровольно вступали не только находившиеся в Северной Осетии эмигранты, но и повстанцы из Южной Осетии, которые массово переходили покрытые снегом перевали Главного Кавказского хребта. Войсковое формирование было укомплектовано за несколько дней и к середине мая 1920 года насчитывало около две тысяч бойцов, на вооружении которых были винтовки, пулеметы и в значительном количестве артиллерия.

30 мая 1920 года во Владикавказе состоялся большой митинг, который был организован Юго-Осетинским окружкомом совместно с членами Ревкома в присутствии представителей партийных организаций всех районов Южной Осетии. Часть руководителей повстанческого движения считало выступление преждевременным и предлагало отсрочить его до начала всеобщего восстания в Грузии. Однако подавляющее большинство собравшихся поддержало требование о немедленном наступлении на Южную Осетию. В ночь с 31 мая на 1 июня 1920 года Юго-Осетинская бригада, еще не полностью укомплектованная, под видом тактических занятий выдвинулось из Владикавказа и через несколько дней, достигнув села Нар, тремя колоннами перешла Рукский, Зикарский и Мамисонский перевалы, вступив в Южную Осетию.

Прошло почти сто лет с этих событий, но до сих пор историки и политологи не могут прийти к единому мнению о том, почему Южная Осетия тогда втянулась в этот неравный, заведомо проигрышный бой с кровожадным противником. Утверждения о том, что высшее руководство Советской России в лице И.Сталина и Г.Орджоникидзе сознательно вовлекло осетинский народ в кровавую бойню, являются несостоятельными.

©Центрального Комитета Компартии Республики Южная Осетия

Все права защищены.

Все права защищены.

Адрес:

Телефон:

E-mail:

Телефон:

E-mail: